こんにちは閑話猿です。

開館60周年記念特別展「ミナカタ・ソサエティから記念館へ」では、熊楠と一緒に高野山で植物採取をした岡山県出身の宇野確雄に関する資料も展示しています。

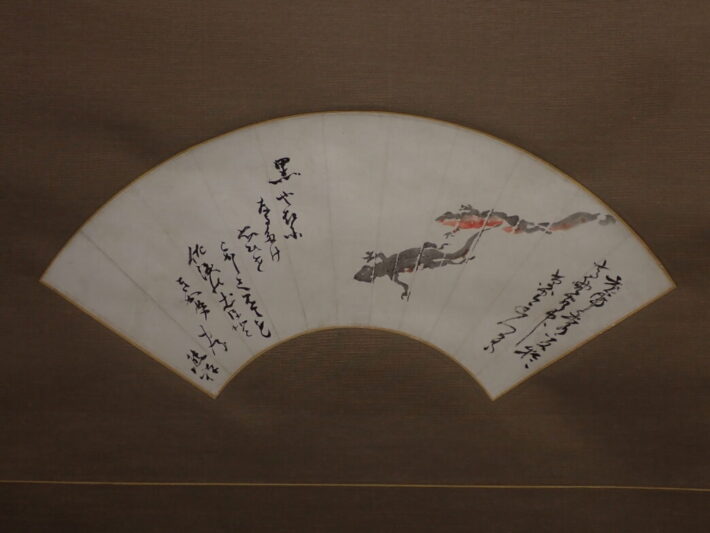

そのなかでも、宇野が高野山で熊楠からもらった「黒いもり」扇面の一般公開もしています。この扇面には、川島草堂が雌雄のいもりを描き、そこへ熊楠が自慢の都々逸を書いています。

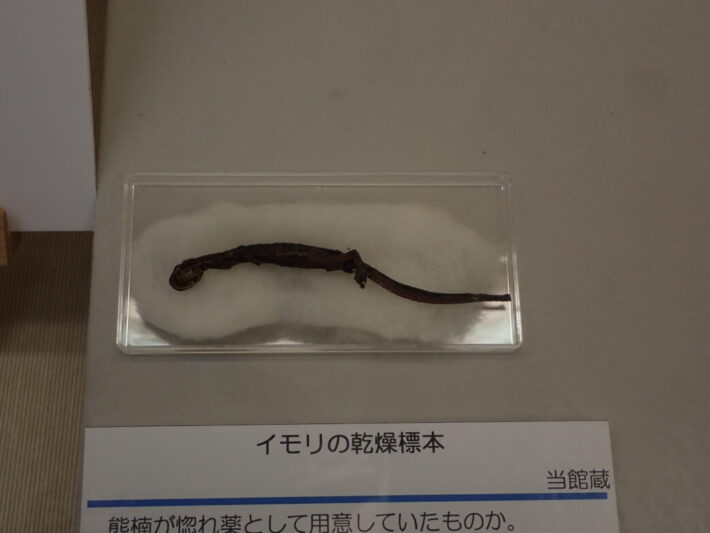

この黒いもりは惚れ薬の話へと繋がる資料であり、熊楠が生のままのいもりを送ったエピソードも付随させることができます。

最近落語を聞いていたら、「いもりの黒焼き」という噺に行き当たりました。私が聞いたものは三代目桂米朝の録音です。噺のなかで、惚れ薬として雌雄のいもりを使うと効果があるという会話がでてきます。

さらに、「惚れ薬 何がよいかといもりに聞けば 今じゃわしより佐渡が上」という歌が出てきます。これは熊楠の「黒焼きになるだけ思いを焦がしてみても佐渡の土ほどきかぬもの」と共通する点があります。それは、いもりの黒焼きに「惚れ薬としての効果は期待できない」と「佐渡(の土)」でしょう。

「惚れ薬~」の歌では、「佐渡」が惚れ薬としては上だとありますが、これは熊楠の都々逸の「佐渡の土」とは異なるものを指しています。熊楠は止血剤となる佐渡の土のことですが、「惚れ薬~」の歌の「佐渡」は、佐渡金山のことです。すなわち、いもりの黒焼きよりも「金」が惚れ薬として上だという意味になります。現実的な歌ですね。

そして熊楠は「惚れ薬~」の歌を知っていた可能性もあります。「いもりの黒焼き」は上方落語で演じられているようなので、聞いたことがあったのかもしれません。

さて、長くなりましたが、川島草堂画のいもりと熊楠の都々逸が書かれた扇面は、特別展で公開中です。なかなか見られない資料なので、この機会に是非ご覧ください。

|

|